ポケットの中の手と手。

ツイードのコートを10ヶ月ぶりにタンスの奥から出して着た。冷たい風が、今年の最終回に向かって吹き始めたらしい。彼の手にはコーヒーシェイク。冷たいものを冷たい手で持ち歩くのは、少しつらい。左手をコートのポケットにつっこむ。指に何やらあたるものがある。取り出してみると小さな紙。

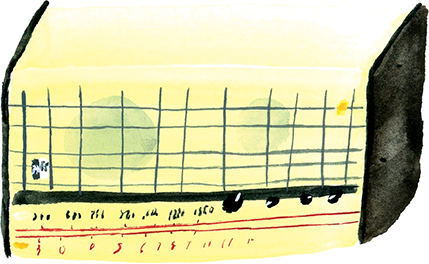

牛乳 ハム ヨーグルト パン(食パン以外のおいしそうなもの) アロンアルファ

…とあった。別れた彼女の眠たそうな文字だった。彼はよく買い物を頼まれていた。あの頃の日常のかけらが、予告もなく魔法のようにあらわれたのだ。彼はメモをぎゅっと握りしめると、もう一度ポケットの中に入れた。ポケットの中で彼女と手をつないで歩くように。

*「電車は遅れておりますが」は毎週火曜日に更新しています。